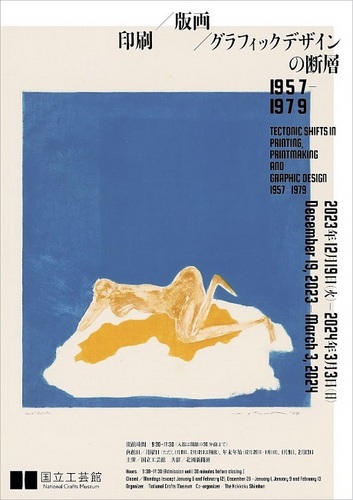

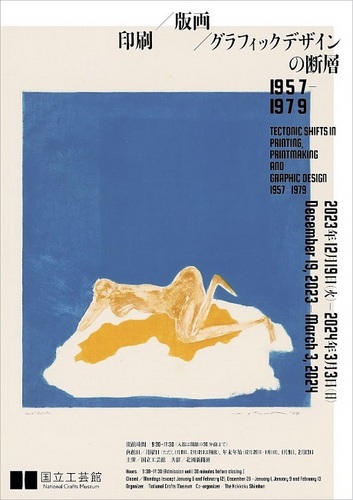

印刷/版画/グラフィックデザインの断層 1957 - 1979 [アート&デザイン]

国立工芸館で「印刷/版画/グラフィックデザインの断層 1957 - 1979」を観てきました。

池田満寿夫「夏1」1964年

「東京国際版画ビエンナーレ展」の出品作家を中心に、版画とグラフィックデザインの様相を通して、印刷技術がもたらした可能性と意義を検証する展覧会です。

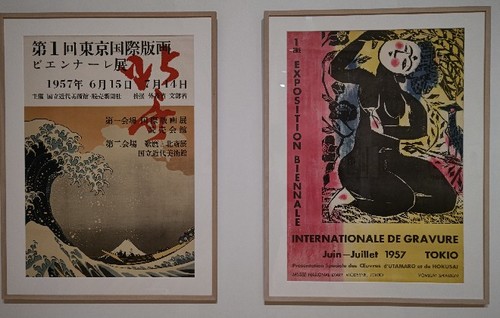

第1回展のポスター 原弘デザイン メインビジュアルは葛飾北斎と棟方志功

ビエンナーレ展は自国の地位を向上させ、参加国との交流を深める文化外交の意味合いもあったため、大使館などに配布する英・仏語版も作られた。

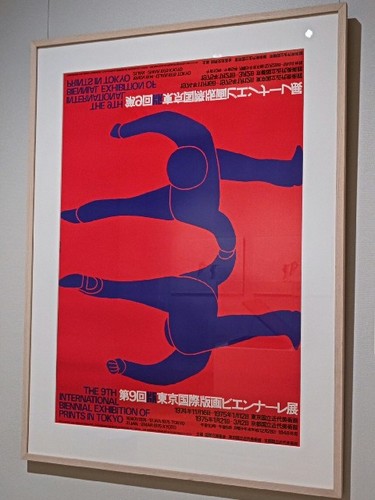

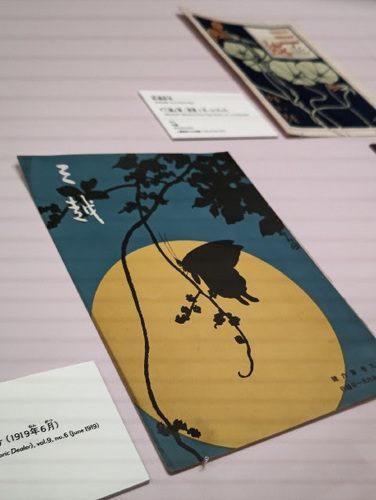

第9回展のポスター 福田繫雄

版画は裏表逆に彫る。このポスターのビジュアルと文字は上下逆。

さすがトリックアートを得意とする福田繫雄さんのデザインだわ。

同時開催「プレイバック1977年 ー工芸館の開館記念展」

増田芳徳 オブジェ「しのびあし」1977年

佐々木象堂 蝋型鋳銅置物「采花」1959年

ランキング参加中。ポチッと応援してくれたら、うれしいです!

にほんブログ村

池田満寿夫「夏1」1964年

「東京国際版画ビエンナーレ展」の出品作家を中心に、版画とグラフィックデザインの様相を通して、印刷技術がもたらした可能性と意義を検証する展覧会です。

第1回展のポスター 原弘デザイン メインビジュアルは葛飾北斎と棟方志功

ビエンナーレ展は自国の地位を向上させ、参加国との交流を深める文化外交の意味合いもあったため、大使館などに配布する英・仏語版も作られた。

第9回展のポスター 福田繫雄

版画は裏表逆に彫る。このポスターのビジュアルと文字は上下逆。

さすがトリックアートを得意とする福田繫雄さんのデザインだわ。

同時開催「プレイバック1977年 ー工芸館の開館記念展」

増田芳徳 オブジェ「しのびあし」1977年

佐々木象堂 蝋型鋳銅置物「采花」1959年

ランキング参加中。ポチッと応援してくれたら、うれしいです!

にほんブログ村

金沢美術工芸大学 教員研究発表展2023 美大のしごと [アート&デザイン]

金沢21世紀美術館 市民ギャラリーAで「金沢美術工芸大学 教員研究発表展2023 美大のしごと」 を観てきました。

1946年の開学以来、美術、工芸、デザインの「教育」と「研究」に努めるとともに、地域に根ざし、市民に開かれた大学をめざしてきた金沢美術工芸大学。

その活動の一環として、教員研究発表展を開催し、教育者であり、同時に優れた美術家、工芸家、デザイナー、そして研究者である教員の研究成果を広く社会に公開する「社会貢献」という大切な役割を果たすための出会いの場でもあります。

大学を巣立っていった元学生たちも教員もアーティストとして活躍しているのが、金沢の芸術・文化の底力になっていると思います。

さまざまな展覧会で金沢美大関係者の作品をよく目にします。

青木千絵(工芸)の作品

ランキング参加中。ポチッと応援してくれたら、うれしいです!

にほんブログ村

1946年の開学以来、美術、工芸、デザインの「教育」と「研究」に努めるとともに、地域に根ざし、市民に開かれた大学をめざしてきた金沢美術工芸大学。

その活動の一環として、教員研究発表展を開催し、教育者であり、同時に優れた美術家、工芸家、デザイナー、そして研究者である教員の研究成果を広く社会に公開する「社会貢献」という大切な役割を果たすための出会いの場でもあります。

大学を巣立っていった元学生たちも教員もアーティストとして活躍しているのが、金沢の芸術・文化の底力になっていると思います。

さまざまな展覧会で金沢美大関係者の作品をよく目にします。

青木千絵(工芸)の作品

ランキング参加中。ポチッと応援してくれたら、うれしいです!

にほんブログ村

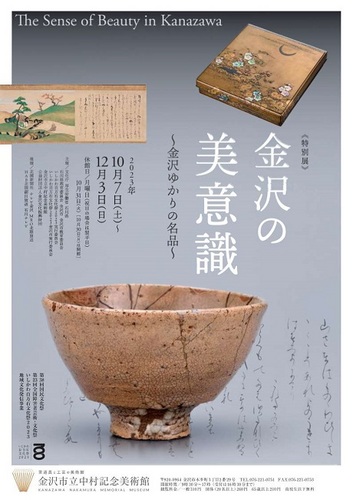

金沢の美意識 ~金沢ゆかりの名品~ [アート&デザイン]

金沢市立中村記念美術館でいしかわ百万石文化祭2023 地域文化発信事業 特別展「金沢の美意識 ~金沢ゆかりの名品~」 を観てきました。

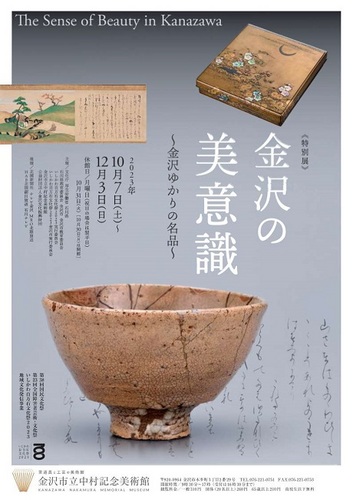

金沢では藩政期に前田家とその家臣により茶道具の名品が数多く蒐集されました。

加賀藩前田家と金沢の茶の湯にかかわる人物相関図

今回の特別展では、金沢の審美眼を反映したとも言える金沢ゆかりの名品を一堂に会し、館所蔵の茶道具や伝統工芸の作品とともに展示。

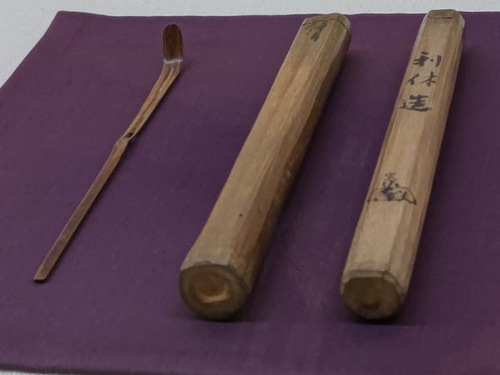

千利休の「虫喰茶杓」(共筒とも桃山時代 16世紀) 替筒(江戸時代 17世紀)

金沢の町が受け継いできた文化の深さ。金沢の誇り。

ランキング参加中。ポチッと応援してくれたら、うれしいです!

にほんブログ村

金沢では藩政期に前田家とその家臣により茶道具の名品が数多く蒐集されました。

加賀藩前田家と金沢の茶の湯にかかわる人物相関図

今回の特別展では、金沢の審美眼を反映したとも言える金沢ゆかりの名品を一堂に会し、館所蔵の茶道具や伝統工芸の作品とともに展示。

千利休の「虫喰茶杓」(共筒とも桃山時代 16世紀) 替筒(江戸時代 17世紀)

金沢の町が受け継いできた文化の深さ。金沢の誇り。

ランキング参加中。ポチッと応援してくれたら、うれしいです!

にほんブログ村

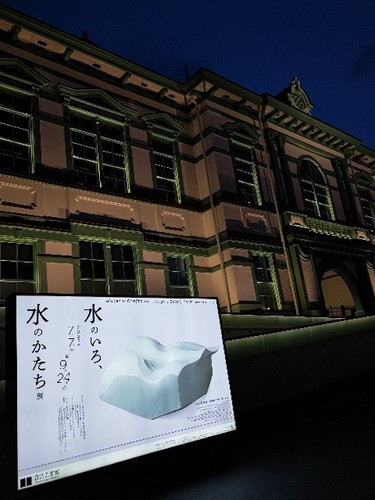

水のいろ、水のかたち展 [アート&デザイン]

国立工芸館で「水のいろ、水のかたち展を観てきました。

「水」をテーマにした、国立工芸館の所蔵品を中心に紹介する展覧会です。

展覧会の構成は次のとおり。

第1章 水のいろ、水のかたち

様々な形や色で水を表現した作品を紹介。

第2章 水のうつわ

水をいれる器を紹介。水差しやグラス、文房具の水滴、茶の湯における水の器、水指も。

第3章 水とともに

作品タイトルから水を連想したり、船や魚、貝といったモチーフから水を連想できる作品を紹介。

私が気に入った(気になった)作品をまとめてみました。

左下の波頭は卵殻で表現されています

アール・ヌーヴォー(エミール・ガレのデカンタ)や人間国宝(三輪壽雪・11代休雪の鬼萩割高台茶碗)、民藝(浜田庄司の注瓶)など、多種多様。

7月14日(金)~8月12日(土)の毎週金曜と土曜は、開館時間を20時まで延長。

しかも、17:30以降は特別割引料金で入場でき、国立工芸館オリジナルのミネラルウォーターまでプレゼントされるというありがたさ。

【おまけ】

工芸館の帰り道、私も「水のかたち」を撮影してみました。

県立美術館との間に流れている辰巳用水に反射する光

そこから広坂に下りる「美術の小径」脇を滝のように流れている

ランキング参加中。ポチッと応援してくれたら、うれしいです!

にほんブログ村

「水」をテーマにした、国立工芸館の所蔵品を中心に紹介する展覧会です。

展覧会の構成は次のとおり。

第1章 水のいろ、水のかたち

様々な形や色で水を表現した作品を紹介。

第2章 水のうつわ

水をいれる器を紹介。水差しやグラス、文房具の水滴、茶の湯における水の器、水指も。

第3章 水とともに

作品タイトルから水を連想したり、船や魚、貝といったモチーフから水を連想できる作品を紹介。

私が気に入った(気になった)作品をまとめてみました。

左下の波頭は卵殻で表現されています

アール・ヌーヴォー(エミール・ガレのデカンタ)や人間国宝(三輪壽雪・11代休雪の鬼萩割高台茶碗)、民藝(浜田庄司の注瓶)など、多種多様。

7月14日(金)~8月12日(土)の毎週金曜と土曜は、開館時間を20時まで延長。

しかも、17:30以降は特別割引料金で入場でき、国立工芸館オリジナルのミネラルウォーターまでプレゼントされるというありがたさ。

【おまけ】

工芸館の帰り道、私も「水のかたち」を撮影してみました。

県立美術館との間に流れている辰巳用水に反射する光

そこから広坂に下りる「美術の小径」脇を滝のように流れている

ランキング参加中。ポチッと応援してくれたら、うれしいです!

にほんブログ村

虚影蜃光 ー Shell of Phantom Light [アート&デザイン]

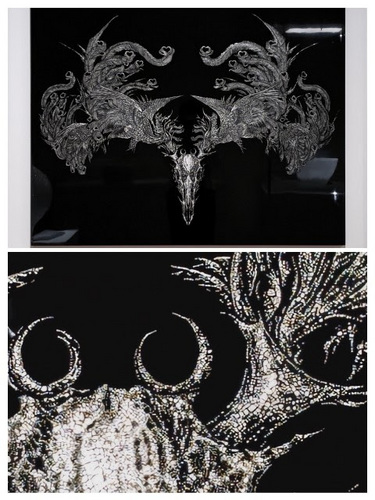

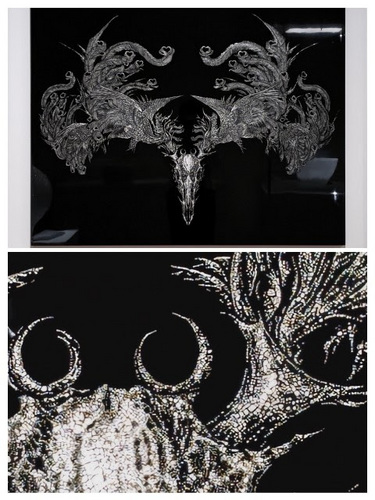

金沢21世紀美術館 デザインギャラリーで「虚影蜃光 ー Shell of Phantom Light」 を観てきました。

2023年4月8日(土)〜9月18日(月・祝)開催(なんと入場無料)

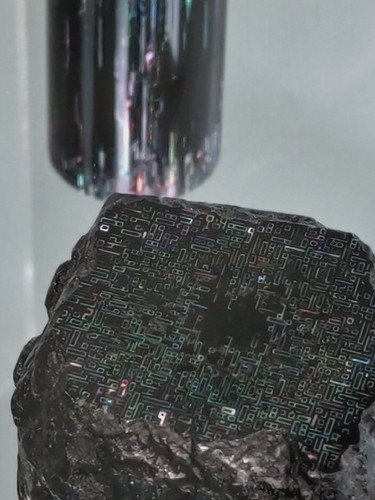

私がここ数年注目している工藝美術家、池田晃将(てるまさ)さん(1987生まれ。金沢市在住)

2016年、金沢美術工芸大学大学院美術工芸研究科修士課程工芸専攻修了。

2019年、金沢卯辰山工芸工房漆芸工房修了。

螺鈿技法を用いて、データや電気信号といった実体のないものや想像上の動物を描写する作品を発表しています。

<展示構成>

人間はデータストリームの夢を見るか?

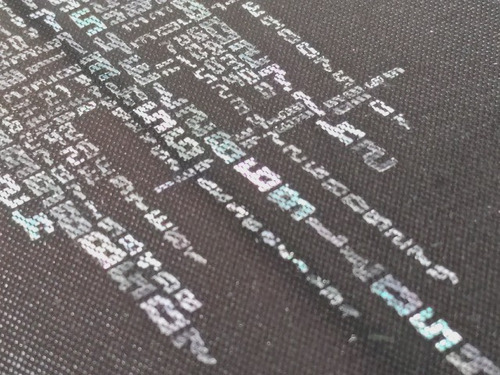

2016年から現在に至るまで発表してきた「電光」シリーズ。

雨のように降り落ちる数字、角度によって動きを見せる電子回路のような模様など。

切削機やパルスレーザーなどの機械と新技術が導入され、厚さ0.9mmの素地と幅0.2mmの螺鈿チップが制作に使われています。

池田晃将の博物誌

金沢美術工芸大学在学中に発表した「Neoplasia」シリーズ。

医学用語の「腫瘍」「異常増殖」として知られている「Neoplasia」は、元々ギリシャ語において「新生物」を意味する言葉。

繊維産業との協働

池田晃将×株式会社川島織物セルコン 百千夜光螺鈿帯「八重霞」部分 2022 個人蔵

螺鈿を施した箔を糸状に細く裁断し、緯糸として絹の経糸に織り込む手法で製作された品。

池田さんと川島織物の職人さんの超絶技巧が生み出した驚異・驚愕の作品です。

伝統工芸が現代の技術とともに生き続けていく。

個人的には鑑賞することしかできませんが、適切に評価された金額で購入され、作家さんや職人さんが経済的に潤ってほしいな~と願っています。

ランキング参加中。ポチッと応援してくれたら、うれしいです!

にほんブログ村

2023年4月8日(土)〜9月18日(月・祝)開催(なんと入場無料)

私がここ数年注目している工藝美術家、池田晃将(てるまさ)さん(1987生まれ。金沢市在住)

2016年、金沢美術工芸大学大学院美術工芸研究科修士課程工芸専攻修了。

2019年、金沢卯辰山工芸工房漆芸工房修了。

螺鈿技法を用いて、データや電気信号といった実体のないものや想像上の動物を描写する作品を発表しています。

<展示構成>

人間はデータストリームの夢を見るか?

2016年から現在に至るまで発表してきた「電光」シリーズ。

雨のように降り落ちる数字、角度によって動きを見せる電子回路のような模様など。

切削機やパルスレーザーなどの機械と新技術が導入され、厚さ0.9mmの素地と幅0.2mmの螺鈿チップが制作に使われています。

池田晃将の博物誌

金沢美術工芸大学在学中に発表した「Neoplasia」シリーズ。

医学用語の「腫瘍」「異常増殖」として知られている「Neoplasia」は、元々ギリシャ語において「新生物」を意味する言葉。

繊維産業との協働

池田晃将×株式会社川島織物セルコン 百千夜光螺鈿帯「八重霞」部分 2022 個人蔵

螺鈿を施した箔を糸状に細く裁断し、緯糸として絹の経糸に織り込む手法で製作された品。

池田さんと川島織物の職人さんの超絶技巧が生み出した驚異・驚愕の作品です。

伝統工芸が現代の技術とともに生き続けていく。

個人的には鑑賞することしかできませんが、適切に評価された金額で購入され、作家さんや職人さんが経済的に潤ってほしいな~と願っています。

ランキング参加中。ポチッと応援してくれたら、うれしいです!

にほんブログ村

Sea Lane - Connecting to the Islands 航路 - 島々への接続 [アート&デザイン]

金沢21世紀美術館でコレクション展「Sea Lane - Connecting to the Islands 航路 - 島々への接続」 を観てきました。

沖縄復帰50周年にあたる2022年、現代美術の側面から沖縄について、そして歴史的にも沖縄と海洋で交流のあったアジア(特に東南アジアやオセアニア)の作家の表現を通して、この地域特有の島嶼性という観点に着目した展覧会。

展示構成のテーマ

「隔たりと関係性」

「豊かさを求めて」

「民族と土地の歴史」

イー・イラン「オラン・ブサール・シリーズ カイン・パンジャンと肉食性のケパラ」部分

イー・イランは、ニュージーランド人の母とシノ・カダザン(マレーシア・サバ州のカダザン族と中国系との混血児)の父との間に生まれ、高校入学から9年間をオーストラリアのアデレードで過ごす。

「オラン・ブサール」とは直訳すると「大きな人」の意。植民地時代以前より東南アジアの島々を支配した支配者階級のメンバーのこと。

「カイン・パンジャン」とはインドネシア男女の着用する民族衣装の一つで、巻きスカート。

インドネシアやマレーシアの伝統的なろうけつ染めの技法を用いたバティックアートです。

複数の民族にまたがる自身のルーツが作品創作にも影響を与えているのでしょうね。

「ルーツとルート」

「当事者と非当事者/加害者と非加害者」

「移動とコミュニティ」

イザベル&アルフレド・アキリザン「移動:もうひとつの国」2014年

イザベル&アルフレド・アキリザンは、2006年に出生地マニラからブリスベンへ移住したことを契機に「家」をテーマとするプロジェクトを開始した。

阪田清子の渡り鳥の羽を使用した作品群

阪田清子は新潟に生まれ、大学への進学をきっかけに沖縄へ移住した。

「島嶼性と国家」

マレー半島南端のシンガポール島と60以上の小さな島々で構成される都市国家シンガポール。

海に囲まれている小さな島々は埋め立ての対象となり、1965年の建国以来、国土を約1.3倍にまで拡大した。

国の豊かさや強さと引き換えに、島固有の自然や文化、歴史といった様々なものを失ったシンガポールの現実を、チャールズ・リム・イー・ヨンは、2005年より発表している「SEASTATE」という一連のシリーズの映像作品やインスタレーションで痛烈に批評する。

島国は海により外部からの侵略を回避しているとも言えるし、一方で外部との交流が限定されているとも言える。

私自身は、島国日本で生まれ育ち、広い大陸のアメリカに留学、マレーシアやイギリスで暮らしたこともあるので、経験を振り返り、いろいろと考えさせられました。

小規模な展覧会ですが、深いテーマで良い内容でした。

【おまけ】

光庭を囲むガラスを回折格子フィルムで覆ったインスタレーション作品。

キムスージャ「息づかい」

ランキング参加中。ポチッと応援してくれたら、うれしいです!

にほんブログ村

沖縄復帰50周年にあたる2022年、現代美術の側面から沖縄について、そして歴史的にも沖縄と海洋で交流のあったアジア(特に東南アジアやオセアニア)の作家の表現を通して、この地域特有の島嶼性という観点に着目した展覧会。

展示構成のテーマ

「隔たりと関係性」

「豊かさを求めて」

「民族と土地の歴史」

イー・イラン「オラン・ブサール・シリーズ カイン・パンジャンと肉食性のケパラ」部分

イー・イランは、ニュージーランド人の母とシノ・カダザン(マレーシア・サバ州のカダザン族と中国系との混血児)の父との間に生まれ、高校入学から9年間をオーストラリアのアデレードで過ごす。

「オラン・ブサール」とは直訳すると「大きな人」の意。植民地時代以前より東南アジアの島々を支配した支配者階級のメンバーのこと。

「カイン・パンジャン」とはインドネシア男女の着用する民族衣装の一つで、巻きスカート。

インドネシアやマレーシアの伝統的なろうけつ染めの技法を用いたバティックアートです。

複数の民族にまたがる自身のルーツが作品創作にも影響を与えているのでしょうね。

「ルーツとルート」

「当事者と非当事者/加害者と非加害者」

「移動とコミュニティ」

イザベル&アルフレド・アキリザン「移動:もうひとつの国」2014年

イザベル&アルフレド・アキリザンは、2006年に出生地マニラからブリスベンへ移住したことを契機に「家」をテーマとするプロジェクトを開始した。

阪田清子の渡り鳥の羽を使用した作品群

阪田清子は新潟に生まれ、大学への進学をきっかけに沖縄へ移住した。

「島嶼性と国家」

マレー半島南端のシンガポール島と60以上の小さな島々で構成される都市国家シンガポール。

海に囲まれている小さな島々は埋め立ての対象となり、1965年の建国以来、国土を約1.3倍にまで拡大した。

国の豊かさや強さと引き換えに、島固有の自然や文化、歴史といった様々なものを失ったシンガポールの現実を、チャールズ・リム・イー・ヨンは、2005年より発表している「SEASTATE」という一連のシリーズの映像作品やインスタレーションで痛烈に批評する。

島国は海により外部からの侵略を回避しているとも言えるし、一方で外部との交流が限定されているとも言える。

私自身は、島国日本で生まれ育ち、広い大陸のアメリカに留学、マレーシアやイギリスで暮らしたこともあるので、経験を振り返り、いろいろと考えさせられました。

小規模な展覧会ですが、深いテーマで良い内容でした。

【おまけ】

光庭を囲むガラスを回折格子フィルムで覆ったインスタレーション作品。

キムスージャ「息づかい」

ランキング参加中。ポチッと応援してくれたら、うれしいです!

にほんブログ村

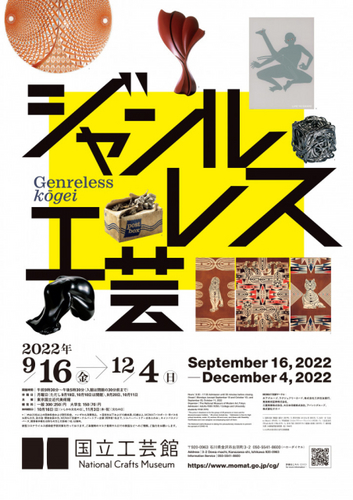

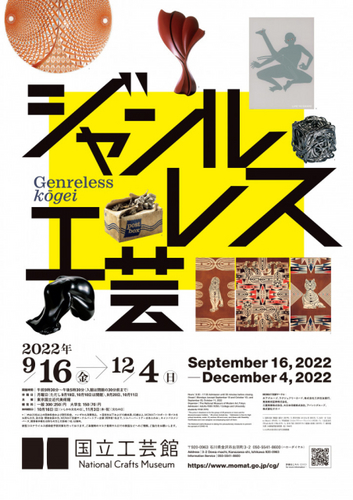

ジャンルレス工芸展 [アート&デザイン]

石川県立美術館で「ジャンルレス工芸展」を観てきました。

デザイン、現代アート、工芸といったジャンルを超えた作品を紹介する所蔵作品展です。

これまで何度も見たことのある作品もあれば、はじめましてというものもあって、今さらながら工芸館の所蔵品の豊かさに心が躍ります。

大好きな動物系

うさちゃんチェアはラウンジの休憩用ですが~ まさにジャンルレス!

佐々木象堂 蝋型鋳銅置物 采花 1959年

大塚茂吉 猫 2005年

牟田陽日 ケモノ色絵壺、「えびす」茶碗 ともに2022年

辻清明 信楽窯変鯰 2006年

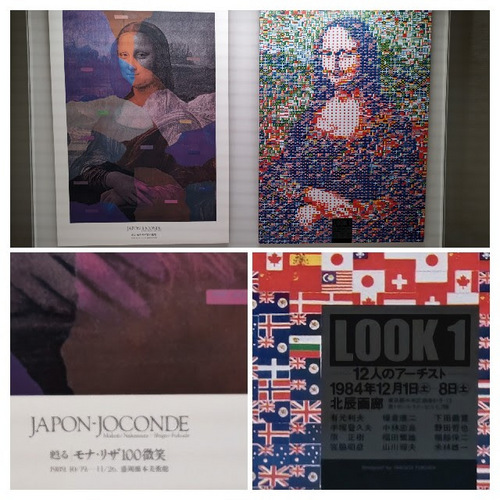

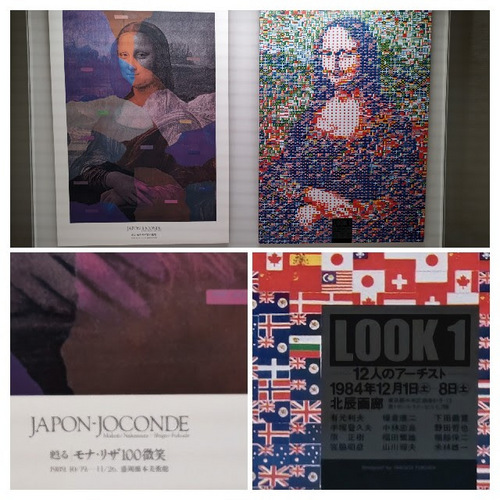

モナリザ競演

左:中村誠 甦るモナリザ100微笑展 1989年

右:福田繁雄 Look1 1984年

クスッと系

面屋庄甫 根っこの唄 2013年

杉浦非水 戦後の用意 貯金は今日の急務 1915-19年ということは第一次世界大戦中ですね

四谷シモン 解剖学の少年 1983年

浜いさを 箱の男 1999-2002年

キレイ系 数年前からお気に入りの若手作家、新里明士の「光器」 2022年

蛍手という技法を使った光を取りこむ器

澤谷悠子 露絲紡 2022年

超絶技巧系 豊海健太 幽体10 2022年

白いのは卵殻です

池田晃将 電光無量無辺大棗 2022年

高坂雄水 銀線飾壺 1962年

三輪龍氣生(龍作、十二代休雪) 愛の為に 1968年

こうやって制作年を並べてみると、どれが近作か数十年前のものかわかりませんね~

【おまけ】

開館記念日(2020年10月25日)に合わせて、普段は立入禁止になっているエントランス正面の中庭が開放されました。

金子潤 Untitled (13-09-04) 2013年

いつもはガラスの向こうにありますが、間近に近づいてみることができました

ランキング参加中。ポチッと応援してくれたら、うれしいです!

にほんブログ村

デザイン、現代アート、工芸といったジャンルを超えた作品を紹介する所蔵作品展です。

これまで何度も見たことのある作品もあれば、はじめましてというものもあって、今さらながら工芸館の所蔵品の豊かさに心が躍ります。

大好きな動物系

うさちゃんチェアはラウンジの休憩用ですが~ まさにジャンルレス!

佐々木象堂 蝋型鋳銅置物 采花 1959年

大塚茂吉 猫 2005年

牟田陽日 ケモノ色絵壺、「えびす」茶碗 ともに2022年

辻清明 信楽窯変鯰 2006年

モナリザ競演

左:中村誠 甦るモナリザ100微笑展 1989年

右:福田繁雄 Look1 1984年

クスッと系

面屋庄甫 根っこの唄 2013年

杉浦非水 戦後の用意 貯金は今日の急務 1915-19年ということは第一次世界大戦中ですね

四谷シモン 解剖学の少年 1983年

浜いさを 箱の男 1999-2002年

キレイ系 数年前からお気に入りの若手作家、新里明士の「光器」 2022年

蛍手という技法を使った光を取りこむ器

澤谷悠子 露絲紡 2022年

超絶技巧系 豊海健太 幽体10 2022年

白いのは卵殻です

池田晃将 電光無量無辺大棗 2022年

高坂雄水 銀線飾壺 1962年

三輪龍氣生(龍作、十二代休雪) 愛の為に 1968年

こうやって制作年を並べてみると、どれが近作か数十年前のものかわかりませんね~

【おまけ】

開館記念日(2020年10月25日)に合わせて、普段は立入禁止になっているエントランス正面の中庭が開放されました。

金子潤 Untitled (13-09-04) 2013年

いつもはガラスの向こうにありますが、間近に近づいてみることができました

ランキング参加中。ポチッと応援してくれたら、うれしいです!

にほんブログ村

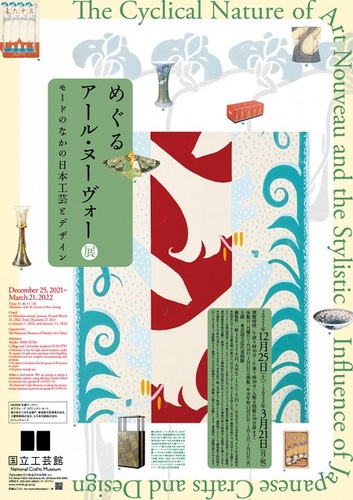

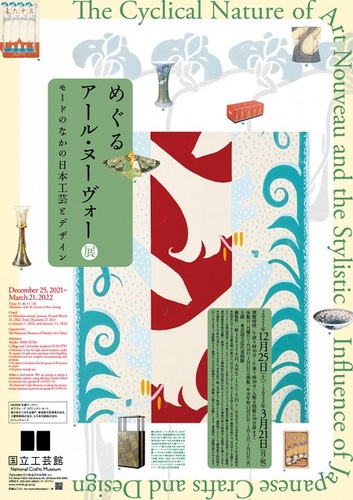

めぐるアール・ヌーヴォー展 [アート&デザイン]

国立工芸館で「めぐるアール・ヌーヴォー展:モードのなかの日本工芸とデザイン」を観てきました。

ジャポニスムの流行に影響を受けて、19世紀末から20世紀初頭にかけて広くヨーロッパで流行したアール・ヌーヴォー。

異なる文化の出会いと、その還流が生み出した豊かな表現を「めぐる」というキーワードに。

アール・ヌーヴォーの源泉としての日本美術と、アール・ヌーヴォー風の表現を取り入れた同時代の日本の工芸やデザインを紹介する展覧会です。

展覧会の構成は次のとおり。

1.日本のインパクトと〈新しい芸術 アール・ヌーヴォー〉の誕生

●ジークフリート・ビングとアール・ヌーヴォー

●虫と魚とアール・ヌーヴォー

●広告とアール・ヌーヴォー

●杉浦非水とアール・ヌーヴォー

アール・ヌーヴォーの代表的な作家 エミール・ガレ(左)とドーム兄弟(右)の作品

2.アール・ヌーヴォーの先へ、図案家たちが目指したもの

●浅井忠とアール・ヌーヴォー

●浅井忠と日本の図案

●神坂雪佳と琳派とアール・ヌーヴォー

●ウィーン・ゼセッションと日本の図案

杉浦非水『三越』 デザインがおしゃれ~

3.季節がめぐる工芸、自然が律動するデザイン

●杉浦非水と植物

●松田権六と自然への眼差し

●めぐる染型紙の魅力

杉浦非水「非水百花譜」撫子 1920-22年

十三代今泉今右衛門「色鍋島薄墨石竹文鉢」1982

森口華弘「駒織縮緬地友禅訪問着 早流」1961

三浦小平二「釉裏紅大鉢 魚文」1975

トンボ、鈴虫などの昆虫モチーフ

鳥毛清「沈金飾箱 緑風」2011

田口義明「秋蒔絵棗」2002

高野松山「蒔絵鈴虫香合」1969

太田儔「籃胎蒟醤(らんたいきんま)香合 道しるべ」2005

松田権六「蒔絵竹林文箱」1965年

側面のスズメが可愛い

ランキング参加中。ポチッと応援してくれたら、うれしいです!

にほんブログ村

ジャポニスムの流行に影響を受けて、19世紀末から20世紀初頭にかけて広くヨーロッパで流行したアール・ヌーヴォー。

異なる文化の出会いと、その還流が生み出した豊かな表現を「めぐる」というキーワードに。

アール・ヌーヴォーの源泉としての日本美術と、アール・ヌーヴォー風の表現を取り入れた同時代の日本の工芸やデザインを紹介する展覧会です。

展覧会の構成は次のとおり。

1.日本のインパクトと〈新しい芸術 アール・ヌーヴォー〉の誕生

●ジークフリート・ビングとアール・ヌーヴォー

●虫と魚とアール・ヌーヴォー

●広告とアール・ヌーヴォー

●杉浦非水とアール・ヌーヴォー

アール・ヌーヴォーの代表的な作家 エミール・ガレ(左)とドーム兄弟(右)の作品

2.アール・ヌーヴォーの先へ、図案家たちが目指したもの

●浅井忠とアール・ヌーヴォー

●浅井忠と日本の図案

●神坂雪佳と琳派とアール・ヌーヴォー

●ウィーン・ゼセッションと日本の図案

杉浦非水『三越』 デザインがおしゃれ~

3.季節がめぐる工芸、自然が律動するデザイン

●杉浦非水と植物

●松田権六と自然への眼差し

●めぐる染型紙の魅力

杉浦非水「非水百花譜」撫子 1920-22年

十三代今泉今右衛門「色鍋島薄墨石竹文鉢」1982

森口華弘「駒織縮緬地友禅訪問着 早流」1961

三浦小平二「釉裏紅大鉢 魚文」1975

トンボ、鈴虫などの昆虫モチーフ

鳥毛清「沈金飾箱 緑風」2011

田口義明「秋蒔絵棗」2002

高野松山「蒔絵鈴虫香合」1969

太田儔「籃胎蒟醤(らんたいきんま)香合 道しるべ」2005

松田権六「蒔絵竹林文箱」1965年

側面のスズメが可愛い

ランキング参加中。ポチッと応援してくれたら、うれしいです!

にほんブログ村

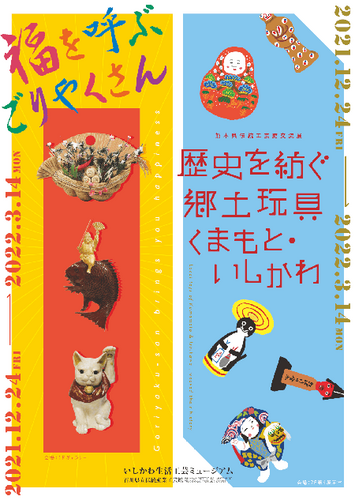

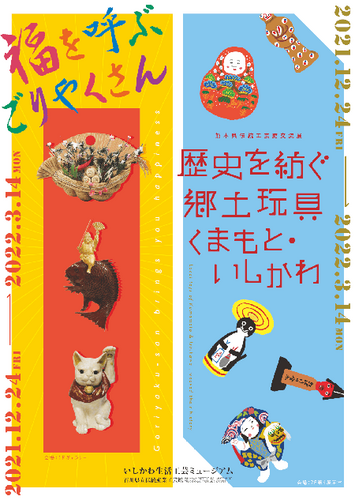

福を呼ぶ ごりやくさん [アート&デザイン]

いしかわ生活工芸ミュージアム(石川県伝統産業工芸館)で「福を呼ぶ ごりやくさん」を観てきました。

「縁起が良い・ご利益がある」というものには乗ってしまいたい。

だから、そういうモチーフは大好き。

1階ギャラリー(無料)に展示されているのは、鶴や亀に松竹梅、大黒恵比寿に鯛、宝船など。

金沢の郷土玩具、加賀八幡起上り(かがはちまんおきあがり)も縁起物

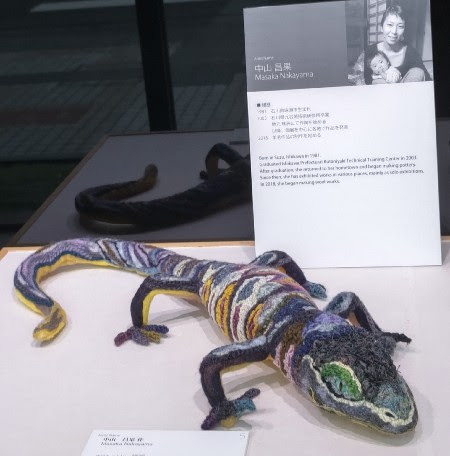

【おまけ】

広坂通りに面したアートギャラリーで見つけた縁起物。

ヤモリは家守に通じる。

生き物モチーフの作品を珠洲焼や羊毛で作っている中山昌果さんというアーティストの作。

好きな作風。心に留めておきましょう。

ランキング参加中。ポチッと応援してくれたら、うれしいです!

にほんブログ村

「縁起が良い・ご利益がある」というものには乗ってしまいたい。

だから、そういうモチーフは大好き。

1階ギャラリー(無料)に展示されているのは、鶴や亀に松竹梅、大黒恵比寿に鯛、宝船など。

金沢の郷土玩具、加賀八幡起上り(かがはちまんおきあがり)も縁起物

【おまけ】

広坂通りに面したアートギャラリーで見つけた縁起物。

ヤモリは家守に通じる。

生き物モチーフの作品を珠洲焼や羊毛で作っている中山昌果さんというアーティストの作。

好きな作風。心に留めておきましょう。

ランキング参加中。ポチッと応援してくれたら、うれしいです!

にほんブログ村

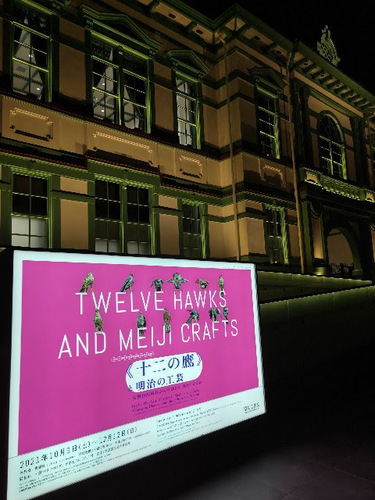

《十二の鷹》と明治の工芸 [アート&デザイン]

国立工芸館で国立工芸館石川移転開館1周年記念展「《十二の鷹》と明治の工芸」を観てきました。

明治から現代までの工芸作品を通して、変化し続ける工芸家たちの姿を見つめる展覧会。

一番の見どころは、展覧会タイトルにもなっている《十二の鷹》

1893年 重要文化財 東京国立近代美術館蔵

明治の名工で帝室技芸員に任命された鈴木長吉(1848‐1919)が制作の指揮をとり完成させた大作です。

水色の飾り布は近年復元されたそうです

工芸館が東京(北の丸公園)にあった時にも、一年前の金沢への移転記念展でも観ましたが、さすがに十二羽並ぶと圧巻です。

発表当時の姿で展示されるのは北陸地域では初めての機会とのこと

当時の最高の技に日本の伝統を加味した最新の「美術」として世界に提示しようと、明治26(1893)年にシカゴ万博で発表されました。

正面から見ても、横から見ても、後ろから見てもカッコイイ!

タイトルの後半、明治の工芸。

第1章 明治の工芸~時代を生き抜け!

明治の改元以降、廃藩置県、廃刀令、内閣制度の確立など、近代国家の礎となる政策が矢継ぎ早に打ち出されていくなか、武士の有力な後ろ盾を失った工芸家たちは生き残りの方法を模索。

変わらなければ生き残れない、そんな激動の時代を生き抜いた工芸家たちを紹介。

第3章 「熱量」のゆくえ~変わりゆく姿

明治から大正・昭和へと、世相の移り変わりとともに、工芸家たちの制作も変化。

前へ表へと向かっていた「熱量」は、表立ってそれとわかる装飾や大きさに代わって、内面に込めた作家の表現へと変わっていきます。

精巧そのもの。

ランキング参加中。ポチッと応援してくれたら、うれしいです!

にほんブログ村

明治から現代までの工芸作品を通して、変化し続ける工芸家たちの姿を見つめる展覧会。

一番の見どころは、展覧会タイトルにもなっている《十二の鷹》

1893年 重要文化財 東京国立近代美術館蔵

明治の名工で帝室技芸員に任命された鈴木長吉(1848‐1919)が制作の指揮をとり完成させた大作です。

水色の飾り布は近年復元されたそうです

工芸館が東京(北の丸公園)にあった時にも、一年前の金沢への移転記念展でも観ましたが、さすがに十二羽並ぶと圧巻です。

発表当時の姿で展示されるのは北陸地域では初めての機会とのこと

当時の最高の技に日本の伝統を加味した最新の「美術」として世界に提示しようと、明治26(1893)年にシカゴ万博で発表されました。

正面から見ても、横から見ても、後ろから見てもカッコイイ!

タイトルの後半、明治の工芸。

第1章 明治の工芸~時代を生き抜け!

明治の改元以降、廃藩置県、廃刀令、内閣制度の確立など、近代国家の礎となる政策が矢継ぎ早に打ち出されていくなか、武士の有力な後ろ盾を失った工芸家たちは生き残りの方法を模索。

変わらなければ生き残れない、そんな激動の時代を生き抜いた工芸家たちを紹介。

第3章 「熱量」のゆくえ~変わりゆく姿

明治から大正・昭和へと、世相の移り変わりとともに、工芸家たちの制作も変化。

前へ表へと向かっていた「熱量」は、表立ってそれとわかる装飾や大きさに代わって、内面に込めた作家の表現へと変わっていきます。

精巧そのもの。

ランキング参加中。ポチッと応援してくれたら、うれしいです!

にほんブログ村